幼児、低学年の時期の算数の学び方によって、その後の学習が大きく変わっていきます。

「うちの子には無理」

「勉強なんてまだ早い」

と言っているうちに、あっという間に子どもは成長し、受験期になって慌てる親も少なくないです。

未就園児の指導

未就園児の子ですと、まだまだ鉛筆は持たずに、しっかりと指先を使っていきます。

「これはオレンジ色、これはピカピカしてる、同じ色並べてみよう」

楽しそうに沢山喋ってくれます。

きれいに枠に収まるように、10個ずつ並べていくことがポイント。

具体物を使って、数の概念を少しずつ入れていき、五進法、十進法の土台を学んでいきます。

数字だけでなく、数量、量感をいれていくことが大事ですよ☺️

数字を言えるのは、ただ覚えているだけです。

天秤を使えば、体験的に「軽い・重い」を学べます。

また、おもり同士を比べて『実数と実数』の理解につなげます。

幼児さんこそ丁寧に丁寧に、算数の基礎となる概念を入れていきます。

小さな頃からペーパー暗記学習ばかりしなくて大丈夫です。

数量の概念がバチッと入った子は、一気に伸びてすぐ追い越して行きます😆

年少児の指導

ある日の年少さん。

新しい環境にまだ慣れないのか、お母さんと別れたくないとグズグズでしたが、別れた後はさっさと着席😆

これ、あるあるです。

幼く、親の前では甘えていても、いざ一人になると気持ちの切り替えが出来るんです。

「先生、お勉強するよ!!」とまで言い出して・・・🤭

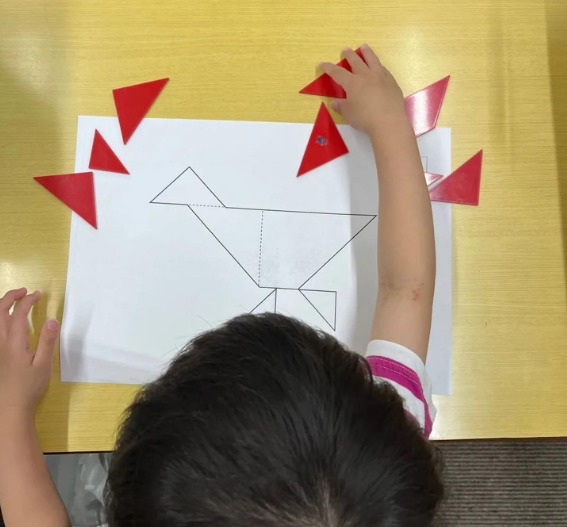

今日も試行錯誤しながら、数理色板をあっという間に完成✌️

ポイントは決して教え込まないこと。

算数をとくことで一番大事なのは、試行錯誤する事です。

ここから、数の概念も獲得していきます😉

暗記とは別次元ですよ。

年中児の指導

まだ幼いからこそ、具体物を自身で動かして、目で見てじっくり進めて行きます。

決してペーパー上だけの数字とならない様に、頭に数量のイメージができる様に丁寧にゆっくりと😉

数の分解の問題ですが、

「こっちが僕、こっちは先生のね。先生食いしん坊だから沢山りんごあげるね」

ば、ばれてる?🤣

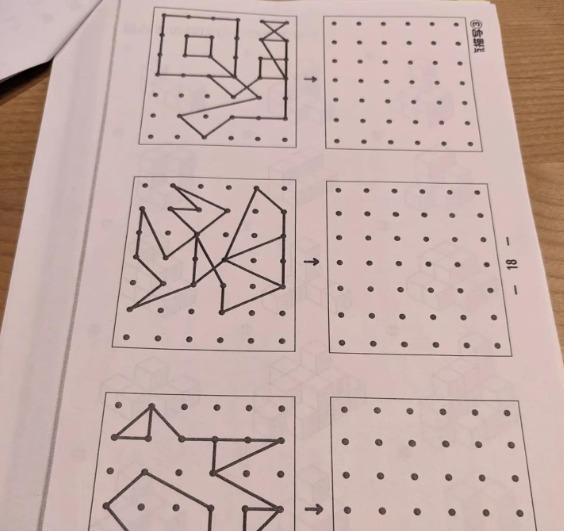

「点描写」の問題では、

図形と線をしっかりと把握し(インプット)

頭の中でイメージをつくり(脳内処理)

イメージを正確に書き写す(アウトプット)

ことが必要とされます。

点描写によって「注意力」「構成把握能力」「作業能力」「筆圧」「指先の調整能力」などの知能因子のチェックを一度に行うことができるので、よく小学受験でも出題されますよ😉

特に、図形関連の能力とは深い関係があるので、幼児期におすすめです😀

小学低学年の指導

低学年は親御さんが迎えに来られる場合が多く、授業後はすぐ帰られます👋

そんな中「もう少し勉強してから帰ります!」と、黙々と勉強する2人😳

親御さんもそれを見越して、遅く迎えに来られます。

もし早く迎えに来られていても、そっと見守り、声掛けせずに待っています。

生徒さんも親御さんも、その関係性にも脱帽です。

小1塾生の親御さんとの世間話です。

「同級生の子は、○○でもう分数を勉強しているそうなんです。本当に小1で必要ですか?」

ん?

小1ですよね?

分数の概念を分かってやってるのかな…?

「でも久々に足し算や引き算のプリントすると、やり方忘れてるそうです」

ん???

やり方忘れるって、そもそも足し算も引き算も理解していないですよね(汗)

確かに計算は大事です。

ですが、なぜそうなのか概念も理解せずに、『こうやるものなんです!』ってテクニックだけで進めるって…ため息ものでした。

我が子が勉強に困らないようにしたい!と思われる親御さん、

算数が抜群にできるようにさせてあげたいと思う方、

「算脳トレ」ってどんな授業だろう?と思ったら、まずは体験をしてみてください。